Feucha, un poco asquerosita, húmeda y escurridiza, la humilde lombriz es uno de los animalillos menos agraciados. Pero su trabajo en la naturaleza es uno de los más eficaces y también menos reconocidos. La vida de la lombriz transcurre casi en su totalidad bajo tierra, comiendo y defecando, sin más aliciente que algún encuentro fortuito con el Sr. Topo y siempre con el temor de ser sacada a la superficie por la azada inquieta del jardinero.

Feucha, un poco asquerosita, húmeda y escurridiza, la humilde lombriz es uno de los animalillos menos agraciados. Pero su trabajo en la naturaleza es uno de los más eficaces y también menos reconocidos. La vida de la lombriz transcurre casi en su totalidad bajo tierra, comiendo y defecando, sin más aliciente que algún encuentro fortuito con el Sr. Topo y siempre con el temor de ser sacada a la superficie por la azada inquieta del jardinero.

Tan sólo unas semanas al año y siempre coincidiendo con copiosas lluvias, la lombriz se decide a abandonar la seguridad de su refugio y aventurarse por la superficie. Siempre de noche, como los vampiros, porque —al igual que a éstos— la luz del sol puede matarla en pocos minutos. No sabemos muy bien por qué sale ni a dónde va, pero suponemos que el motivo será el mismo que tienen la mayor parte de animales —y personas— para tener conductas “extrañas” en algún momento de sus vidas: el amor. Y el amor de las lombrices no es un amor cualquiera. Es, probablemente el amor más compartido, el más igualitario y generoso. Porque la lombriz da a su pareja tanto como recibe de ella; pero no de boquilla: ¡De verdad! Nada parecido a los humanos en que se dice: “Son una pareja estupenda, que se ayudan mutuamente, que él hace las camas mientras ella prepara la comida…” No, no. La lombriz va mucho más allá. Si su pareja le tienta con su órgano femenino, ella le

corresponde con un órgano masculino… ¡y otro femenino! Si su pareja le da un hijo, ¡el le da otro a su pareja! A ver si nos aclaramos, porque esto está algo embarullado. La señora lombriz, es en realidad señor/señora lombriz; es decir, hermafrodita. Es macho y hembra a la vez, y cuando copula, su parte femenina copula con la parte masculina de su cónyuge y su parte masculina lo hace con la femenina del otro. ¿Lo va entendiendo? Pasado el tiempo, él/ella y ella/él tienen cada uno sus hijos (en este caso, huevos encerrados en un capullo). De manera que la relación no puede ser más de igual a igual, más aún por el hecho de que para poder aparearse los dos individuos tienen que ser del mismo tamaño. ¿Cabe mayor igualdad?

Como culebras

Nuestra humilde lombriz puede llegar a no serlo tanto y dar algún que otro susto a quien con ella se topa. Lo normal es que no pase de los quince centímetros. Esas son las que encontramos en nuestras excavaciones jardineras. Pero las hay mucho mayores que viven en niveles más profundos. El que esto escribe ha confundido en la noche una lombriz con una culebra, y las hay que llegan a medir medio metro. Pero esto no es nada si tenemos en cuenta que en Australia viven unos parientes de nuestra lombriz que alcanzan los dos metros, ¿se imagina?

Cavar y cavar

La lombriz es una incansable perforadora de túneles. Su actividad perforadora no cesa ni puede cesar, porque cada vez que come, perfora; y cada vez que perfora, come. Solo cuando da marcha atrás deja reposar a su largo e incansable tracto digestivo, pero la lombriz no es animal que retroceda fácilmente. Engulle la tierra, aprovechando la materia orgánica y expulsando por el otro extremo el resto. De esta manera, al cabo del año ha removido toneladas de tierra, oxigenándola y disgregándola, dejando el suelo en óptimas condiciones para el desarrollo de las raíces de nuestras plantas. Pero aún hace más. Cuando la tierra no es lo suficientemente rica como para servir de plato único, la lombriz se ocupa de arrastrar hasta sus galerías restos vegetales de la superficie, con lo que va enriqueciendo lentamente el terreno. Paulatinamente, el terreno se va llenando de lombrices y haciéndose cada vez más rico, hasta llegar a constituir el llamado “humus de lombriz”, un cotizadísimo fertilizante producido por unos parientes de nuestra entrañable lombriz de tierra.

Para los taxonomistas…

Nuestra lombriz tiene nombres y apellidos. Es una lombriz común (Lumbricus terrestris). Pertenece al Tipo de los Anélidos (gusanos segmentados en anillos más o menos cilíndricos) y a la Clase de los Oligoquetos. Son animales sencillos y primitivos, que llevan excavando galerías muchos millones de años. El rastro dejado por sus galerías es uno de los fósiles más comunes y característicos del Paleozoico.

Aparentemente sin organos sensoriales, posee unas células primitivas sensibles a la luz que le indican si es de día o de noche, y poco más. También detectan bien las vibraciones, y suponemos que tendrán cierta capacidad olfativa… No parece mucho, pero a ellas les va de maravilla.

Protejámosla

Exceptuando esas salidas nocturnas de las que hemos hablado, sólo veremos a nuestra lombriz accidentalmente cuando excarvemos el terreno para plantar, aporcar, orear, etc. No la dejemos desenterrada porque el sol acabará con ella en pocos minutos. Hagamos un pequeño hoyo en otro lugar del jardín y dejémosla allí; o, simplemente cubrámosla de hojarasca: Ella se buscará la vida. Cada lombriz que salvemos es como si abonásemos con un kilo de mantillo; y la lombriz, además de no oler, es gratis.

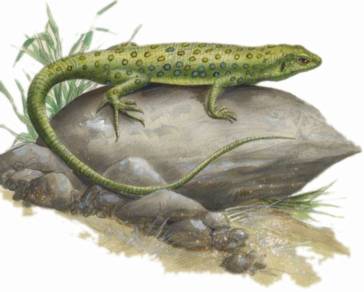

Es el mayor de los lagartos que habitan Europa —lo que equivale a decir el mayor lagarto terrestre— y en Colmenarejo es frecuente, aunque se ha apreciado un considerable descenso en los últimos años. Un macho adulto, de unos 7 u 8 años puede medir casi un metro de longitud, aunque lo normal es que no sobrepase los 60 cm. Este hermosísimo animal (al que las comodidades y la comida fácil del cautiverio le sientan a las mil maravillas, pues alargan su vida hasta los 10 años) no suele vivir más de 5 ó 6 años, una vida muy corta si tenemos en cuenta, además, que de octubre a marzo duerme, lo que reduce su vida real a poco más de dos años y medio. En este escaso tiempo, la cría de un mamífero longevo aprende algunas cosas, pero nuestro lagarto nace sabiéndolo todo. No en vano es uno de los últimos descendientes de una estirpe gloriosa que dominó el mundo durante tantísimos años, que todo lo vivido por la Humanidad desde los albores del Antiguo Egipto hasta la actualidad podría repetirse más de 30.000 veces y ellos aún seguirían ahí. Nos estamos refiriendo, como no, a los reptiles.

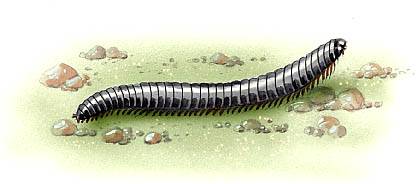

Es el mayor de los lagartos que habitan Europa —lo que equivale a decir el mayor lagarto terrestre— y en Colmenarejo es frecuente, aunque se ha apreciado un considerable descenso en los últimos años. Un macho adulto, de unos 7 u 8 años puede medir casi un metro de longitud, aunque lo normal es que no sobrepase los 60 cm. Este hermosísimo animal (al que las comodidades y la comida fácil del cautiverio le sientan a las mil maravillas, pues alargan su vida hasta los 10 años) no suele vivir más de 5 ó 6 años, una vida muy corta si tenemos en cuenta, además, que de octubre a marzo duerme, lo que reduce su vida real a poco más de dos años y medio. En este escaso tiempo, la cría de un mamífero longevo aprende algunas cosas, pero nuestro lagarto nace sabiéndolo todo. No en vano es uno de los últimos descendientes de una estirpe gloriosa que dominó el mundo durante tantísimos años, que todo lo vivido por la Humanidad desde los albores del Antiguo Egipto hasta la actualidad podría repetirse más de 30.000 veces y ellos aún seguirían ahí. Nos estamos refiriendo, como no, a los reptiles. Es el primo amable del ciempiés. Imaginemos por un momento que medimos 5 cm y nos encontramos en algún rincón de nuestro jardín, cerca de una roca o un murete de piedra. De pronto, nos llega un rumor lejano, como un repiqueteo que poco a poco aumenta hasta convertirse en un estruendo continuo, un golpeteo de cientos de patas… Seguramente, si fuéramos tan pequeños, correríamos a buscar refugio imaginando al temible ejército que se abría paso entre el césped. Pero nuestra sorpresa sería mayúscula cuando viésemos aparecer a un único individuo, largo, negro y brillante que pasaría tranquila y acompasadamente a nuestro lado. Es un milpiés, un representante de los miriápodos totalmente inofensivo.

Es el primo amable del ciempiés. Imaginemos por un momento que medimos 5 cm y nos encontramos en algún rincón de nuestro jardín, cerca de una roca o un murete de piedra. De pronto, nos llega un rumor lejano, como un repiqueteo que poco a poco aumenta hasta convertirse en un estruendo continuo, un golpeteo de cientos de patas… Seguramente, si fuéramos tan pequeños, correríamos a buscar refugio imaginando al temible ejército que se abría paso entre el césped. Pero nuestra sorpresa sería mayúscula cuando viésemos aparecer a un único individuo, largo, negro y brillante que pasaría tranquila y acompasadamente a nuestro lado. Es un milpiés, un representante de los miriápodos totalmente inofensivo. Si hemos de hacer caso a nuestras abuelas, todos somos oriundos de París, de donde llegamos en vuelo regular a bordo de una cigüeña. En aquellos tiempos, este tipo de vuelos solían adelantarse (algo impensable hoy en día) y pillaban a papá y mamá en total y completo “deshabillé”. No sabemos si ha sido por su condición de “paquete bebé-express” o si dicha condición se debe a otro motivo, el hecho es que la cigüeña goza desde tiempo inmemorial del favor del pueblo. Es, casi, el animal sagrado de la civilización judeo-cristiana. A nadie se le ocurre hacer daño a una cigüeña (a casi nadie, que hay bestias para todo). Ni siguiera el más desaprensivo de los cazadores osa poner a semejante ave en su punto de mira: Por mal que se le haya dado la jornada de caza, ni se le pasa por la imaginación. ¿De dónde viene este carácter sagrado de un animal, en el país donde nada es sagrado?

Si hemos de hacer caso a nuestras abuelas, todos somos oriundos de París, de donde llegamos en vuelo regular a bordo de una cigüeña. En aquellos tiempos, este tipo de vuelos solían adelantarse (algo impensable hoy en día) y pillaban a papá y mamá en total y completo “deshabillé”. No sabemos si ha sido por su condición de “paquete bebé-express” o si dicha condición se debe a otro motivo, el hecho es que la cigüeña goza desde tiempo inmemorial del favor del pueblo. Es, casi, el animal sagrado de la civilización judeo-cristiana. A nadie se le ocurre hacer daño a una cigüeña (a casi nadie, que hay bestias para todo). Ni siguiera el más desaprensivo de los cazadores osa poner a semejante ave en su punto de mira: Por mal que se le haya dado la jornada de caza, ni se le pasa por la imaginación. ¿De dónde viene este carácter sagrado de un animal, en el país donde nada es sagrado? De animal útil se pasó con cierta facilidad a animal respetado, y de ahí a animal sagrado o legendario. La utilidad de la “cigu” perduró lo que perduraron las cosechas y las plagas. Pero, ¡ay!, todo termina, y a principios de siglo llegaron los pesticidas y los abonos, y la tierra redobló su producción de manera artificial y vertiginosa. Qué importaba que la cigüeña comiera saltamontes; esa labor ejecutoria la realizaba con mucha mayor eficacia el insecticida de turno. ¿Que unos ratoncillos han echado a perder una panocha? Es un daño irrelevante frente a las dos cosechas de maíz que tendremos este año gracias al fertilizante.

De animal útil se pasó con cierta facilidad a animal respetado, y de ahí a animal sagrado o legendario. La utilidad de la “cigu” perduró lo que perduraron las cosechas y las plagas. Pero, ¡ay!, todo termina, y a principios de siglo llegaron los pesticidas y los abonos, y la tierra redobló su producción de manera artificial y vertiginosa. Qué importaba que la cigüeña comiera saltamontes; esa labor ejecutoria la realizaba con mucha mayor eficacia el insecticida de turno. ¿Que unos ratoncillos han echado a perder una panocha? Es un daño irrelevante frente a las dos cosechas de maíz que tendremos este año gracias al fertilizante. No conocemos su relación con las arañas (aunque no sería difícil de adivinar en la mayoría de casos) y no pretendemos que nazca entre ustedes una relación entrañable (que podría nacer). Nos conformamos con que lea este artículo y albergamos la esperanza de que, al menos uno de nuestros lectores, trate con más mimo a la próxima araña que se cruce en su camino. Para lograrlo vamos a contar la verdadera historia de las arañas.

No conocemos su relación con las arañas (aunque no sería difícil de adivinar en la mayoría de casos) y no pretendemos que nazca entre ustedes una relación entrañable (que podría nacer). Nos conformamos con que lea este artículo y albergamos la esperanza de que, al menos uno de nuestros lectores, trate con más mimo a la próxima araña que se cruce en su camino. Para lograrlo vamos a contar la verdadera historia de las arañas.

Sabemos que no lo vamos a convencer fácilmente, porque seguro que conoce alguien al que una vez picó una araña y estuvo varios días… Cada vez que advertimos un buen picotazo, con hinchazón y dolor, se lo atribuimos a una araña. Lo cierto es que avispas y abejas no son los únicos insectos capaces de producir picaduras serias; Theobaldia annulata, un mosquito bastante frecuente, tiene una picadura muy dolorosa. La diferencia entre las arañas y estos insectos de los que hablamos, es que estas especies sí utilizan su picadura como defensa o bien —como en algunos casos— porque estamos incluidos en su dieta habitual.

Sabemos que no lo vamos a convencer fácilmente, porque seguro que conoce alguien al que una vez picó una araña y estuvo varios días… Cada vez que advertimos un buen picotazo, con hinchazón y dolor, se lo atribuimos a una araña. Lo cierto es que avispas y abejas no son los únicos insectos capaces de producir picaduras serias; Theobaldia annulata, un mosquito bastante frecuente, tiene una picadura muy dolorosa. La diferencia entre las arañas y estos insectos de los que hablamos, es que estas especies sí utilizan su picadura como defensa o bien —como en algunos casos— porque estamos incluidos en su dieta habitual. Domingo, 12 de la mañana, hora de Greenwich. Urbanización Las Quirogas, (Colmenarejo). La familia Benítez está en el jardín. La madre, subida a una silla, está cortando algunas rosas para adornar el salón. El padre, recostado en una tumbona, lee el Marca mientras se bebe una cerveza. El niño, sentado en su orinal con forma de pato, se entretiene despachurrando cuantas hormigas pasan frente a él. El silencio es total, apenas interrumpido por el suave zumbido de algún insecto.De repente, Manolito deja de hacer fuerza, olvida a las hormigas y gira la cabeza. También su padre ha percibido algo y levanta la vista del periódico. Un ligero temblor sacude la columna vertebral de la madre y la piel de sus hombros se torna de gallina clueca.

Domingo, 12 de la mañana, hora de Greenwich. Urbanización Las Quirogas, (Colmenarejo). La familia Benítez está en el jardín. La madre, subida a una silla, está cortando algunas rosas para adornar el salón. El padre, recostado en una tumbona, lee el Marca mientras se bebe una cerveza. El niño, sentado en su orinal con forma de pato, se entretiene despachurrando cuantas hormigas pasan frente a él. El silencio es total, apenas interrumpido por el suave zumbido de algún insecto.De repente, Manolito deja de hacer fuerza, olvida a las hormigas y gira la cabeza. También su padre ha percibido algo y levanta la vista del periódico. Un ligero temblor sacude la columna vertebral de la madre y la piel de sus hombros se torna de gallina clueca. Desde tiempos remotos, los reptiles han sido considerados animales perjudiciales, que traían mala suerte o simplemente desagradables a la vista. Este enorme error nace, entre otras causas, del desconocimiento de este grupo animal, que muy lejos de ser dañino es por el contrario beneficioso para el hombre. Hace doscientos ochenta millones de años aparecieron, evolucionando a partir de los anfibios, este grupo de vertebrados que no dependen del agua, no poseen mecanismos eficaces para regular su temperatura corporal, y ponen huevos con cáscara más o menos dura, donde el embrión está protegido además por capas protectoras aislantes.

Desde tiempos remotos, los reptiles han sido considerados animales perjudiciales, que traían mala suerte o simplemente desagradables a la vista. Este enorme error nace, entre otras causas, del desconocimiento de este grupo animal, que muy lejos de ser dañino es por el contrario beneficioso para el hombre. Hace doscientos ochenta millones de años aparecieron, evolucionando a partir de los anfibios, este grupo de vertebrados que no dependen del agua, no poseen mecanismos eficaces para regular su temperatura corporal, y ponen huevos con cáscara más o menos dura, donde el embrión está protegido además por capas protectoras aislantes. Las efímeras, efémeras o cachipollas, son insectos totalmente inofensivos del orden efemerópteros. Su tamaño varía desde menos de 1 mm hasta 4 cm y presentan dos o tres “colas” características al final del abdómen. Otra peculiaridad de este grupo son sus alas, finas y delicadas, que siempre mantienen en posición vertical al cuerpo. Son incapaces de plegarlas y, en general, son poco funcionales, dejándose arrastrar, durante su corta vida de adultos, por el viento. Las alas posteriores siempre son menores que las anteriores y, en ocasiones, llegan incluso a desaparecer. Vuelan mal y no tienen colores llamativos, predominando el color pardo y el amarillo.

Las efímeras, efémeras o cachipollas, son insectos totalmente inofensivos del orden efemerópteros. Su tamaño varía desde menos de 1 mm hasta 4 cm y presentan dos o tres “colas” características al final del abdómen. Otra peculiaridad de este grupo son sus alas, finas y delicadas, que siempre mantienen en posición vertical al cuerpo. Son incapaces de plegarlas y, en general, son poco funcionales, dejándose arrastrar, durante su corta vida de adultos, por el viento. Las alas posteriores siempre son menores que las anteriores y, en ocasiones, llegan incluso a desaparecer. Vuelan mal y no tienen colores llamativos, predominando el color pardo y el amarillo. Nuestro pequeño protagonista es un ser crepuscular, y esto, unido a sus costumbres silenciosas y solitarias, nos hace pensar que es más raro de lo que realmente es. El erizo común (Erinaceus europaeus) es un mamífero insectívoro de pequeño tamaño, entre 20 y 30 cm, con el cuerpo rechoncho armado de púas que le dan un aspecto inconfundible. Estas púas, que pueden alcanzar 3 cm, son pelos transformados que constituyen su principal medio de defensa, tan efectivo que les evita tener que huir ante el peligro. Cuando se sienten amenazados se enrollan sobre sí mismos a modo de bola, gracias a su potente musculatura, confiriéndoles una notable inexpugnabilidad frente a sus depredadores.

Nuestro pequeño protagonista es un ser crepuscular, y esto, unido a sus costumbres silenciosas y solitarias, nos hace pensar que es más raro de lo que realmente es. El erizo común (Erinaceus europaeus) es un mamífero insectívoro de pequeño tamaño, entre 20 y 30 cm, con el cuerpo rechoncho armado de púas que le dan un aspecto inconfundible. Estas púas, que pueden alcanzar 3 cm, son pelos transformados que constituyen su principal medio de defensa, tan efectivo que les evita tener que huir ante el peligro. Cuando se sienten amenazados se enrollan sobre sí mismos a modo de bola, gracias a su potente musculatura, confiriéndoles una notable inexpugnabilidad frente a sus depredadores. Una cara así no se ve todos los días, y quien la ha visto no la olvida jamás. La lechuza está presente en toda nuestra geografía, ocupando campanarios, ruinas y casas deshabitadas, pero sólo sale de noche, a pesar de lo cual, es blanca. La naturaleza siempre es sorprendente: la lechuza, cazadora nocturna e implacable, es blanquecina, mientras que cuervos y cornejas son diurnos y negros como el carbón. Pero todo tiene su explicación. Los cuervos y las cornejas lo que no quieren es que los depredadores les vean durante la noche, momento en que son totalmente vulnerables. Y a nuestra lechuza le sucede lo contrario: no quiere ser vista durante el día. Y el mejor color para pasar desapercibida entre las vetustas piedras de sus campanarios es el blanquecino, similar al granito. Que la vean de noche le preocupa menos, como a esos futbolistas discolos que hacen ostentación ante los “paparazzis” de sus salidas nocturnas y alevosas. Además, su comida favorita y casi única comida, no suele mirar al cielo mientras rebusca semillas entre la hojarasca. Nos referimos, claro está, al pobre ratón. Y es que nuestra lechuza, en época de cría, caza más ratones que el más avispado de los gatos. Se han contabilizado más de un centenar de capturas al mes para una familia de lechuzas compuesta por papá, mamá, y cinco lechucitos. Este hábito alimentario, unido a su nocturnidad, ha permitido a la lechuza cohabitar con el hombre sin ser apenas molestada. Gracias a ello, es una rapaz nocturna todavía abundante.

Una cara así no se ve todos los días, y quien la ha visto no la olvida jamás. La lechuza está presente en toda nuestra geografía, ocupando campanarios, ruinas y casas deshabitadas, pero sólo sale de noche, a pesar de lo cual, es blanca. La naturaleza siempre es sorprendente: la lechuza, cazadora nocturna e implacable, es blanquecina, mientras que cuervos y cornejas son diurnos y negros como el carbón. Pero todo tiene su explicación. Los cuervos y las cornejas lo que no quieren es que los depredadores les vean durante la noche, momento en que son totalmente vulnerables. Y a nuestra lechuza le sucede lo contrario: no quiere ser vista durante el día. Y el mejor color para pasar desapercibida entre las vetustas piedras de sus campanarios es el blanquecino, similar al granito. Que la vean de noche le preocupa menos, como a esos futbolistas discolos que hacen ostentación ante los “paparazzis” de sus salidas nocturnas y alevosas. Además, su comida favorita y casi única comida, no suele mirar al cielo mientras rebusca semillas entre la hojarasca. Nos referimos, claro está, al pobre ratón. Y es que nuestra lechuza, en época de cría, caza más ratones que el más avispado de los gatos. Se han contabilizado más de un centenar de capturas al mes para una familia de lechuzas compuesta por papá, mamá, y cinco lechucitos. Este hábito alimentario, unido a su nocturnidad, ha permitido a la lechuza cohabitar con el hombre sin ser apenas molestada. Gracias a ello, es una rapaz nocturna todavía abundante.