De todos los hábitats que el ser humano ha ido alterando con su desmedido proceso de urbanización, las zonas húmedas (lagunas, charcas, arroyos…) son las más sensibles y las que de una manera más irremediable se están perdiendo.

Durante el pasado siglo, en España, se desecaron numerosos humedales, no solo por el interés que pudiesen tener como tierras de labor, sino también por el riesgo para la salud, aguas no potables, paludismo, etc. Por todo ello, se llegó a extremos intolerables en la actualidad, como el de regalar zonas encharcadas a aquellas personas que fuesen capaces de desecarlas y hacerlas útiles para la agricultura. Con ello se perdieron numerosas lagunas, tablas y humedales que salpicaban la geografía española y que en la mayoría de los casos ya son imposibles de localizar.

Por otro lado, el aumento de las zonas de labor, unido al desarrollo de la maquinaria agrícola disparó el numero de hectáreas cultivadas y, si le añadimos la transformación de zonas de secano en regadío, obtenemos un consumo de agua para la agricultura desorbitado. En muchas zonas, la solución de este problema pasó por la extracción de aguas subterráneas y con ello muchas zonas húmedas perdieron gran parte de su aporte, quedando relegadas a ridículas porciones encharcadas. Recordemos el grave problema que ha sufrido por esta causa uno de los parques nacionales más emblemáticos de la península: las Tablas de Daimiel.

Para finalizar esta retahíla de desgracias, el ser humano encontró en las charcas y lagunas un sitio excepcional para el recreo, con la consiguiente destrucción de vegetación y calidad del agua y en ocasiones, un lugar discreto en el que descargar basuras y escombros.

Solo a finales del siglo pasado, nos dimos cuenta del terrible daño que estábamos infringiendo al medio natural y de la rapidez con la que desaparecían especies de anfibios (el sapo partero ibérico está al borde de la extinción en algunas comunidades) reptiles, moluscos (es el caso de algunas almejas de río), crustáceos, etc.

En la actualidad, consejerías, ayuntamientos, científicos y ecologistas estudian, evalúan y protegen un gran número de estas zonas húmedas pero… ¿Por qué no creamos una en nuestro entorno?

Un estanque para la vida

Queremos proponer una actividad que permita, aunque solo sea de manera puntual, que en nuestra parcela o jardín aparezcan uno de estos magníficos enclaves.

No queremos abordar los datos técnicos de la construcción de charcas y estanques, pero sí los aspectos biológicos y ecológicos y, sobre todo, centrarnos en una superficie de agua de pequeño tamaño que, sin duda, son las más asequibles para nuestro bolsillo y para los jardines más comunes.

Para comenzar debemos elegir el tamaño y la localización. En cuanto a esta última debe ser tal que permita unas horas restringidas de insolación sobre todo en verano, ya que el exceso de luz y calor favorece la propagación de algas filamentosas que pueden llegar a asfixiar literalmente la charca. En cuanto al tamaño, un estanque de las dimensiones de una bañera un poco grande, es suficiente para disfrutar de este tipo de ecosistemas y satisface las exigencias de un gran número de especies animales y vegetales.

La profundidad del estanque es un dato a tener en cuenta y nunca debe ser menor, en la zona más profunda, de 50 cm, de otra forma corre el peligro de congelarse por completo en invierno matando a todos los seres vivos que en ella hibernan.

Se puede adquirir un estanque prefabricado de termoplástico, material resistente a raíces y ratones y cuya vida y solidez son ilimitadas, aunque no son fáciles de encajar y sus bordes son demasiado artificiales, dando un aspecto algo frío a la obra. Un método alternativo y mucho más agradable es el de utilizar fibras de vidrio o placas de arcillas, pero son bastante caros y laboriosos. Por último se pueden utilizar laminas de plástico que se adaptan perfectamente a cualquier forma y tamaño y son fáciles de colocar.

Una vez construida la cubeta, debemos tener en cuenta que esté nivelada para que no queden zonas de obra sin sumergir, para a continuación añadir el sustrato. Recordemos que estamos intentando reconstruir un delicado ecosistema que no puede crecer de la noche a la mañana sobre el plástico o el cemento del fondo.

El mejor sustrato es la gravilla, que se extiende uniformente por el fondo. Aunque al principio los bordes quedan sin cubrir, poco a poco se formará una capa delgada de limo que los irá cubriendo.

Llegan los primeros inquilinos

Ya tenemos el estanque en nuestro jardín. Es el momento de tener paciencia, ya que sin darnos cuenta los animales irán acercándose y colonizándolo. Seguramente las aves sean las primeras en visitarlo para beber y bañarse; puede que al principio solo sean los abundantes gorriones los que lleguen hasta la charca, pero pronto descubriremos a los mirlos, los herrerillos, carboneros, petirrojos, urracas, currucas, verdecillos y jilgueros, por citar algunos de los más comunes. Colocar un comedero de aves en las cercanías de la charca es una forma más de atraer a los pájaros.

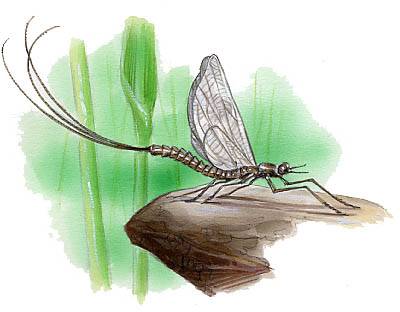

Si nos tumbamos en el borde del estanque podremos observar al cabo de unos días la presencia de numerosos invertebrados, principalmente insectos, como los escarabajos acuáticos, las chinches de agua, los zapateros o larvas de insectos cuyos huevos fueron puestos por sus madres al poco tiempo de terminar la charca, como es el caso de las efímeras o cachipollas, las libélulas, etc.

Otros animales parecen introducirse por arte de magia, como ocurre con los caracoles acuáticos. Sus huevos suelen llegar en plantas que hemos introducido en la charca o incluso pegados en las patas de algunos pájaros, al igual que ocurre con las pulgas de agua y los ácaros acuáticos.

Las especies vegetales lo tienen más difícil, pero son uno de los grupos más importantes a la hora de conseguir el equilibrio del estanque. Pensemos que ninguna charca puede considerarse madura si no existen vegetales que se desarrollen en su interior o en las orillas, permitiendo así el asentamiento de los distintos grupos animales.

Para poblar de plantas el estanque podemos optar por dos métodos. Por un lado, podemos adquirir numerosas especies acuáticas en tiendas especializadas de jardinería, pero es mucho más entretenido el recolectar algunos especímenes en zonas húmedas cercanas a nuestra localidad, pero ¡ojo!, no estamos animando a esquilmar las charcas cercanas, en la mayoría de los casos un par de esquejes con raíces son suficientes para comenzar la colonización de nuestro estanque. Si conocemos a otras personas que posean estanques, podemos intercambiar plantas cuando las que tenemos crezcan demasiado, con lo que aumentaremos la variedad vegetal. Además, con estos métodos, nos llevaremos grandes sorpresas, ya que junto con las plantas de arroyos y estanques, estamos introduciendo también en nuestra charca nuevos inquilinos que, de otra manera, difícilmente llegarían al jardín.

Hay que tener en cuenta que la charca necesita algunos cuidados desde el punto de vista botánico. Estos se refieren principalmente al control del crecimiento de las plantas. Es conveniente evitar un desarrollo desmesurado de una especie, ya que se puede adueñar de toda la superficie. Esto ocurre especialmente con la lenteja de agua, plantita de superficie de multiplicación muy veloz que llega a asfixiar al resto de las plantas.

Los nenúfares, los juncos, los ranúnculos y los lirios son plantas muy abundantes y sencillas de mantener, siendo las más apropiadas para nuestro estanque.

Hay un grupo animal que puede sentirse como el rey de la charca, nos referimos a los anfibios. Las ranas, sapos y tritones serían el último obsequio de la Naturaleza al estanque, aunque no debemos caer en la tentación de recolectarlos en charcas o arroyos cercanos ya que está totalmente prohibido capturar cualquier especie de anfibio en nuestro país. Pero, en muchas ocasiones, si el estanque contiene suficiente vegetación y alimento para los anfibios y sus larvas (los renacuajos) aparecen de forma natural y colonizan nuestro pequeño ecosistema.

Lo más lógico es que sean la rana común, el sapo corredor y el tritón jaspeado los que aparezcan en los estanques, ya que son los más comunes en nuestro municipio.

Para finalizar el recorrido por la vida del estanque, es necesario advertir sobre algunas especies de “adorno” muy utilizadas en la instalación de las charcas. Los peces de colores, carpines, etc, que pueden adquirirse en tiendas de animales no son, en muchos casos, compatibles con charcas de pequeño tamaño, ya que son especies muy voraces y acaban con las puestas de huevos de insectos y anfibios y, además, remueven mucho el fondo dando un aspecto nada agradable a la charca.

Tampoco recomendamos introducir las famosas tortugas de Florida, tan simpáticas y vistosas de pequeñas, pero que alcanzan un tamaño impresionante de adultas. Son animales muy voraces y atacan a cualquier animal de la charca (ranas, tritones, caracoles, renacuajos, etc). Además, en muchas ocasiones cansados de encontrar vegetales arrancados y aguas llenas de fango por la actividad de estos reptiles, sus dueños terminan soltándolas en un río o arroyo cercano, con lo que el problema ecológico se acrecienta aún más, ya que estamos asistiendo a la aparición de poblaciones estables de estas tortugas en muchas zonas húmedas de la Península, en detrimento de las poblaciones autóctonas.

Poco más de un año después de la construcción nuestro estanque, éste puede estar equilibrado y lleno de vida, es el momento de que los peques de la casa disfruten de su observación. Podemos introducir un bote entre la vegetación y con una pequeña lupa ir descubriendo a los niños las pulgas de agua, los caracoles o incluso las Hydras, pequeños parientes de los corales que viven en aguas dulces. Podrán seguir el desarrollo de los renacuajos y la salida del agua de las libélulas y efémeras, escuchar el canto de las ranas o sorprenderse con la impresionante floración de los nenúfares, cosas que nunca podrían hacer en un piso de una gran ciudad.

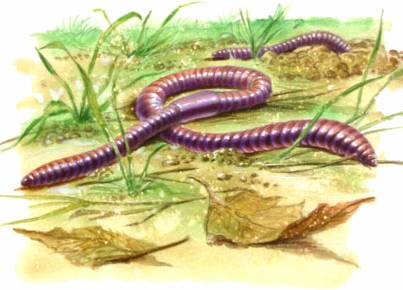

Feucha, un poco asquerosita, húmeda y escurridiza, la humilde lombriz es uno de los animalillos menos agraciados. Pero su trabajo en la naturaleza es uno de los más eficaces y también menos reconocidos. La vida de la lombriz transcurre casi en su totalidad bajo tierra, comiendo y defecando, sin más aliciente que algún encuentro fortuito con el Sr. Topo y siempre con el temor de ser sacada a la superficie por la azada inquieta del jardinero.

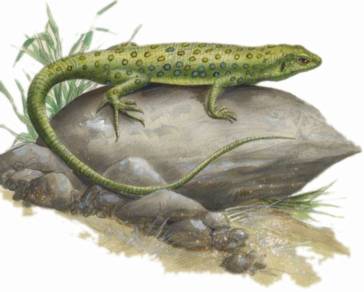

Feucha, un poco asquerosita, húmeda y escurridiza, la humilde lombriz es uno de los animalillos menos agraciados. Pero su trabajo en la naturaleza es uno de los más eficaces y también menos reconocidos. La vida de la lombriz transcurre casi en su totalidad bajo tierra, comiendo y defecando, sin más aliciente que algún encuentro fortuito con el Sr. Topo y siempre con el temor de ser sacada a la superficie por la azada inquieta del jardinero. Es el mayor de los lagartos que habitan Europa —lo que equivale a decir el mayor lagarto terrestre— y en Colmenarejo es frecuente, aunque se ha apreciado un considerable descenso en los últimos años. Un macho adulto, de unos 7 u 8 años puede medir casi un metro de longitud, aunque lo normal es que no sobrepase los 60 cm. Este hermosísimo animal (al que las comodidades y la comida fácil del cautiverio le sientan a las mil maravillas, pues alargan su vida hasta los 10 años) no suele vivir más de 5 ó 6 años, una vida muy corta si tenemos en cuenta, además, que de octubre a marzo duerme, lo que reduce su vida real a poco más de dos años y medio. En este escaso tiempo, la cría de un mamífero longevo aprende algunas cosas, pero nuestro lagarto nace sabiéndolo todo. No en vano es uno de los últimos descendientes de una estirpe gloriosa que dominó el mundo durante tantísimos años, que todo lo vivido por la Humanidad desde los albores del Antiguo Egipto hasta la actualidad podría repetirse más de 30.000 veces y ellos aún seguirían ahí. Nos estamos refiriendo, como no, a los reptiles.

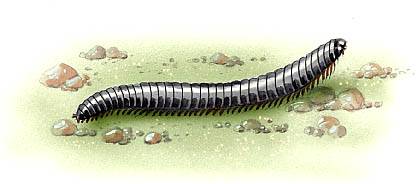

Es el mayor de los lagartos que habitan Europa —lo que equivale a decir el mayor lagarto terrestre— y en Colmenarejo es frecuente, aunque se ha apreciado un considerable descenso en los últimos años. Un macho adulto, de unos 7 u 8 años puede medir casi un metro de longitud, aunque lo normal es que no sobrepase los 60 cm. Este hermosísimo animal (al que las comodidades y la comida fácil del cautiverio le sientan a las mil maravillas, pues alargan su vida hasta los 10 años) no suele vivir más de 5 ó 6 años, una vida muy corta si tenemos en cuenta, además, que de octubre a marzo duerme, lo que reduce su vida real a poco más de dos años y medio. En este escaso tiempo, la cría de un mamífero longevo aprende algunas cosas, pero nuestro lagarto nace sabiéndolo todo. No en vano es uno de los últimos descendientes de una estirpe gloriosa que dominó el mundo durante tantísimos años, que todo lo vivido por la Humanidad desde los albores del Antiguo Egipto hasta la actualidad podría repetirse más de 30.000 veces y ellos aún seguirían ahí. Nos estamos refiriendo, como no, a los reptiles. Es el primo amable del ciempiés. Imaginemos por un momento que medimos 5 cm y nos encontramos en algún rincón de nuestro jardín, cerca de una roca o un murete de piedra. De pronto, nos llega un rumor lejano, como un repiqueteo que poco a poco aumenta hasta convertirse en un estruendo continuo, un golpeteo de cientos de patas… Seguramente, si fuéramos tan pequeños, correríamos a buscar refugio imaginando al temible ejército que se abría paso entre el césped. Pero nuestra sorpresa sería mayúscula cuando viésemos aparecer a un único individuo, largo, negro y brillante que pasaría tranquila y acompasadamente a nuestro lado. Es un milpiés, un representante de los miriápodos totalmente inofensivo.

Es el primo amable del ciempiés. Imaginemos por un momento que medimos 5 cm y nos encontramos en algún rincón de nuestro jardín, cerca de una roca o un murete de piedra. De pronto, nos llega un rumor lejano, como un repiqueteo que poco a poco aumenta hasta convertirse en un estruendo continuo, un golpeteo de cientos de patas… Seguramente, si fuéramos tan pequeños, correríamos a buscar refugio imaginando al temible ejército que se abría paso entre el césped. Pero nuestra sorpresa sería mayúscula cuando viésemos aparecer a un único individuo, largo, negro y brillante que pasaría tranquila y acompasadamente a nuestro lado. Es un milpiés, un representante de los miriápodos totalmente inofensivo. Si hemos de hacer caso a nuestras abuelas, todos somos oriundos de París, de donde llegamos en vuelo regular a bordo de una cigüeña. En aquellos tiempos, este tipo de vuelos solían adelantarse (algo impensable hoy en día) y pillaban a papá y mamá en total y completo “deshabillé”. No sabemos si ha sido por su condición de “paquete bebé-express” o si dicha condición se debe a otro motivo, el hecho es que la cigüeña goza desde tiempo inmemorial del favor del pueblo. Es, casi, el animal sagrado de la civilización judeo-cristiana. A nadie se le ocurre hacer daño a una cigüeña (a casi nadie, que hay bestias para todo). Ni siguiera el más desaprensivo de los cazadores osa poner a semejante ave en su punto de mira: Por mal que se le haya dado la jornada de caza, ni se le pasa por la imaginación. ¿De dónde viene este carácter sagrado de un animal, en el país donde nada es sagrado?

Si hemos de hacer caso a nuestras abuelas, todos somos oriundos de París, de donde llegamos en vuelo regular a bordo de una cigüeña. En aquellos tiempos, este tipo de vuelos solían adelantarse (algo impensable hoy en día) y pillaban a papá y mamá en total y completo “deshabillé”. No sabemos si ha sido por su condición de “paquete bebé-express” o si dicha condición se debe a otro motivo, el hecho es que la cigüeña goza desde tiempo inmemorial del favor del pueblo. Es, casi, el animal sagrado de la civilización judeo-cristiana. A nadie se le ocurre hacer daño a una cigüeña (a casi nadie, que hay bestias para todo). Ni siguiera el más desaprensivo de los cazadores osa poner a semejante ave en su punto de mira: Por mal que se le haya dado la jornada de caza, ni se le pasa por la imaginación. ¿De dónde viene este carácter sagrado de un animal, en el país donde nada es sagrado? De animal útil se pasó con cierta facilidad a animal respetado, y de ahí a animal sagrado o legendario. La utilidad de la “cigu” perduró lo que perduraron las cosechas y las plagas. Pero, ¡ay!, todo termina, y a principios de siglo llegaron los pesticidas y los abonos, y la tierra redobló su producción de manera artificial y vertiginosa. Qué importaba que la cigüeña comiera saltamontes; esa labor ejecutoria la realizaba con mucha mayor eficacia el insecticida de turno. ¿Que unos ratoncillos han echado a perder una panocha? Es un daño irrelevante frente a las dos cosechas de maíz que tendremos este año gracias al fertilizante.

De animal útil se pasó con cierta facilidad a animal respetado, y de ahí a animal sagrado o legendario. La utilidad de la “cigu” perduró lo que perduraron las cosechas y las plagas. Pero, ¡ay!, todo termina, y a principios de siglo llegaron los pesticidas y los abonos, y la tierra redobló su producción de manera artificial y vertiginosa. Qué importaba que la cigüeña comiera saltamontes; esa labor ejecutoria la realizaba con mucha mayor eficacia el insecticida de turno. ¿Que unos ratoncillos han echado a perder una panocha? Es un daño irrelevante frente a las dos cosechas de maíz que tendremos este año gracias al fertilizante. No conocemos su relación con las arañas (aunque no sería difícil de adivinar en la mayoría de casos) y no pretendemos que nazca entre ustedes una relación entrañable (que podría nacer). Nos conformamos con que lea este artículo y albergamos la esperanza de que, al menos uno de nuestros lectores, trate con más mimo a la próxima araña que se cruce en su camino. Para lograrlo vamos a contar la verdadera historia de las arañas.

No conocemos su relación con las arañas (aunque no sería difícil de adivinar en la mayoría de casos) y no pretendemos que nazca entre ustedes una relación entrañable (que podría nacer). Nos conformamos con que lea este artículo y albergamos la esperanza de que, al menos uno de nuestros lectores, trate con más mimo a la próxima araña que se cruce en su camino. Para lograrlo vamos a contar la verdadera historia de las arañas.

Sabemos que no lo vamos a convencer fácilmente, porque seguro que conoce alguien al que una vez picó una araña y estuvo varios días… Cada vez que advertimos un buen picotazo, con hinchazón y dolor, se lo atribuimos a una araña. Lo cierto es que avispas y abejas no son los únicos insectos capaces de producir picaduras serias; Theobaldia annulata, un mosquito bastante frecuente, tiene una picadura muy dolorosa. La diferencia entre las arañas y estos insectos de los que hablamos, es que estas especies sí utilizan su picadura como defensa o bien —como en algunos casos— porque estamos incluidos en su dieta habitual.

Sabemos que no lo vamos a convencer fácilmente, porque seguro que conoce alguien al que una vez picó una araña y estuvo varios días… Cada vez que advertimos un buen picotazo, con hinchazón y dolor, se lo atribuimos a una araña. Lo cierto es que avispas y abejas no son los únicos insectos capaces de producir picaduras serias; Theobaldia annulata, un mosquito bastante frecuente, tiene una picadura muy dolorosa. La diferencia entre las arañas y estos insectos de los que hablamos, es que estas especies sí utilizan su picadura como defensa o bien —como en algunos casos— porque estamos incluidos en su dieta habitual. Domingo, 12 de la mañana, hora de Greenwich. Urbanización Las Quirogas, (Colmenarejo). La familia Benítez está en el jardín. La madre, subida a una silla, está cortando algunas rosas para adornar el salón. El padre, recostado en una tumbona, lee el Marca mientras se bebe una cerveza. El niño, sentado en su orinal con forma de pato, se entretiene despachurrando cuantas hormigas pasan frente a él. El silencio es total, apenas interrumpido por el suave zumbido de algún insecto.De repente, Manolito deja de hacer fuerza, olvida a las hormigas y gira la cabeza. También su padre ha percibido algo y levanta la vista del periódico. Un ligero temblor sacude la columna vertebral de la madre y la piel de sus hombros se torna de gallina clueca.

Domingo, 12 de la mañana, hora de Greenwich. Urbanización Las Quirogas, (Colmenarejo). La familia Benítez está en el jardín. La madre, subida a una silla, está cortando algunas rosas para adornar el salón. El padre, recostado en una tumbona, lee el Marca mientras se bebe una cerveza. El niño, sentado en su orinal con forma de pato, se entretiene despachurrando cuantas hormigas pasan frente a él. El silencio es total, apenas interrumpido por el suave zumbido de algún insecto.De repente, Manolito deja de hacer fuerza, olvida a las hormigas y gira la cabeza. También su padre ha percibido algo y levanta la vista del periódico. Un ligero temblor sacude la columna vertebral de la madre y la piel de sus hombros se torna de gallina clueca. Desde tiempos remotos, los reptiles han sido considerados animales perjudiciales, que traían mala suerte o simplemente desagradables a la vista. Este enorme error nace, entre otras causas, del desconocimiento de este grupo animal, que muy lejos de ser dañino es por el contrario beneficioso para el hombre. Hace doscientos ochenta millones de años aparecieron, evolucionando a partir de los anfibios, este grupo de vertebrados que no dependen del agua, no poseen mecanismos eficaces para regular su temperatura corporal, y ponen huevos con cáscara más o menos dura, donde el embrión está protegido además por capas protectoras aislantes.

Desde tiempos remotos, los reptiles han sido considerados animales perjudiciales, que traían mala suerte o simplemente desagradables a la vista. Este enorme error nace, entre otras causas, del desconocimiento de este grupo animal, que muy lejos de ser dañino es por el contrario beneficioso para el hombre. Hace doscientos ochenta millones de años aparecieron, evolucionando a partir de los anfibios, este grupo de vertebrados que no dependen del agua, no poseen mecanismos eficaces para regular su temperatura corporal, y ponen huevos con cáscara más o menos dura, donde el embrión está protegido además por capas protectoras aislantes. Las efímeras, efémeras o cachipollas, son insectos totalmente inofensivos del orden efemerópteros. Su tamaño varía desde menos de 1 mm hasta 4 cm y presentan dos o tres “colas” características al final del abdómen. Otra peculiaridad de este grupo son sus alas, finas y delicadas, que siempre mantienen en posición vertical al cuerpo. Son incapaces de plegarlas y, en general, son poco funcionales, dejándose arrastrar, durante su corta vida de adultos, por el viento. Las alas posteriores siempre son menores que las anteriores y, en ocasiones, llegan incluso a desaparecer. Vuelan mal y no tienen colores llamativos, predominando el color pardo y el amarillo.

Las efímeras, efémeras o cachipollas, son insectos totalmente inofensivos del orden efemerópteros. Su tamaño varía desde menos de 1 mm hasta 4 cm y presentan dos o tres “colas” características al final del abdómen. Otra peculiaridad de este grupo son sus alas, finas y delicadas, que siempre mantienen en posición vertical al cuerpo. Son incapaces de plegarlas y, en general, son poco funcionales, dejándose arrastrar, durante su corta vida de adultos, por el viento. Las alas posteriores siempre son menores que las anteriores y, en ocasiones, llegan incluso a desaparecer. Vuelan mal y no tienen colores llamativos, predominando el color pardo y el amarillo. Nuestro pequeño protagonista es un ser crepuscular, y esto, unido a sus costumbres silenciosas y solitarias, nos hace pensar que es más raro de lo que realmente es. El erizo común (Erinaceus europaeus) es un mamífero insectívoro de pequeño tamaño, entre 20 y 30 cm, con el cuerpo rechoncho armado de púas que le dan un aspecto inconfundible. Estas púas, que pueden alcanzar 3 cm, son pelos transformados que constituyen su principal medio de defensa, tan efectivo que les evita tener que huir ante el peligro. Cuando se sienten amenazados se enrollan sobre sí mismos a modo de bola, gracias a su potente musculatura, confiriéndoles una notable inexpugnabilidad frente a sus depredadores.

Nuestro pequeño protagonista es un ser crepuscular, y esto, unido a sus costumbres silenciosas y solitarias, nos hace pensar que es más raro de lo que realmente es. El erizo común (Erinaceus europaeus) es un mamífero insectívoro de pequeño tamaño, entre 20 y 30 cm, con el cuerpo rechoncho armado de púas que le dan un aspecto inconfundible. Estas púas, que pueden alcanzar 3 cm, son pelos transformados que constituyen su principal medio de defensa, tan efectivo que les evita tener que huir ante el peligro. Cuando se sienten amenazados se enrollan sobre sí mismos a modo de bola, gracias a su potente musculatura, confiriéndoles una notable inexpugnabilidad frente a sus depredadores.